地域輸送資源活用推進事業とは? 事例で学ぶレンタカーの補助金活用

業務の「DX」「効率化」という言葉は聞くものの、何から設備投資すべきか判断がつかない、設備投資に回す費用が十分でない——そんな悩みを抱えている中小規模のレンタカー事業者が多く見受けられます。

実は、レンタカー事業で設備投資を行う際に活用できる補助金があることをご存知でしょうか。

今回の記事では、補助金の一つとして実際にレンタカー事業で活用実績がある「地域輸送資源活用推進事業」を紹介します。

記事では制度の目的・対象・補助率といった基本情報からレンタカー事業者が押さえるべき要件、実際の採択事例、そして申請時の注意点など全体像をつかめる構成で「地域輸送資源活用推進事業」の基本を紹介しています。

自店舗が対象になり得るかを確認する手がかりにもなるので、ぜひ設備投資費用でお困りのレンタカー事業者の皆様は今回の記事を参考にしてみてください。

※この記事にはプロモーションが含まれています。

地域輸送資源活用推進事業とは?

本制度は、駅や空港など交通の結節点から観光地・宿泊地・店舗へ、地域にある既存の輸送資源をより便利に・効率的に活用できるようにすることを目指した取り組みを支援します。

特に、繁忙時の混雑や待ち時間、駅や空港から目的地までの最後のひと区間の移動の不便さといった地域の移動課題を、省人化・無人化や運用設計の見直しを通じて解決することが狙いです。

レンタカー分野では、貸出〜返却の一連の手続き(受付、本人確認、鍵の受け渡し、契約、精算など)の滞りやすい部分を減らすことが中心です。

店舗運営の現場で発生している「ピーク時の待機列」「人手不足による処理遅延」などに対して、端末機器やクラウドサービス(※システム・機器等の導入やシステム利用料も対象に含まれる場合あり)を組み合わせた改善が想定されています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、採択や対象を保証するものではありません。最新の公募ページ・公募要領をご確認のうえで判断してください。

ひと目でわかる基本情報

- 対象者の考え方:

地方公共団体、または地方公共団体と連携する民間事業者又はこれらを構成員とする団体。民間単独での申請が想定されないケースがあるため、早期に自治体と連携の見通しをつくるのが肝要です。 - 補助率:

2/3 を目安に設計(※年度で変更の可能性があるため、最新の公募要領で必ず確認してください)。 - 上限額:

年度・区分により異なります(※同上)。 - 活用イメージ(補助対象経費の方向性):

チェックイン端末・機器の導入/設置、本人確認や鍵受け渡しに関わる装置、ソフトウェア開発・改修、業務用システムの利用料、施工・設定、外部委託など(※要件に適合する範囲で)。

※ポイント:金額や区分は年度ごとに変わることがあるため、「最新情報での再確認」を前提に進めましょう。

公募ページ:公共交通政策:令和7年度「地域輸送資源活用推進事業」の公募について

参考:令和7年度 地域輸送資源活用推進事業 公募要領

レンタカー事業者が押さえるべきポイント

本章では、申請の成否に直結する実務ポイントを簡潔にまとめます。

誰が主体になれるのか、自治体や地域の関係者とどう連携するのか、どの工程を省人化・無人化の対象にするのか、そして成果をどう測るのか——の4点です。

あわせて、対象外となりやすい経費や期間の注意点にも触れますので企画メモ作成前の自己点検にご活用ください。

申請主体と地域連携

申請主体は自治体、または自治体と連携した民間事業者又はこれらを構成員とする団体。

レンタカー事業者で取り組む場合は、自治体と連携し、地域課題→解決策→効果の筋道を明確にすることが重要です。(申請主体の定義は公募要領に準拠)

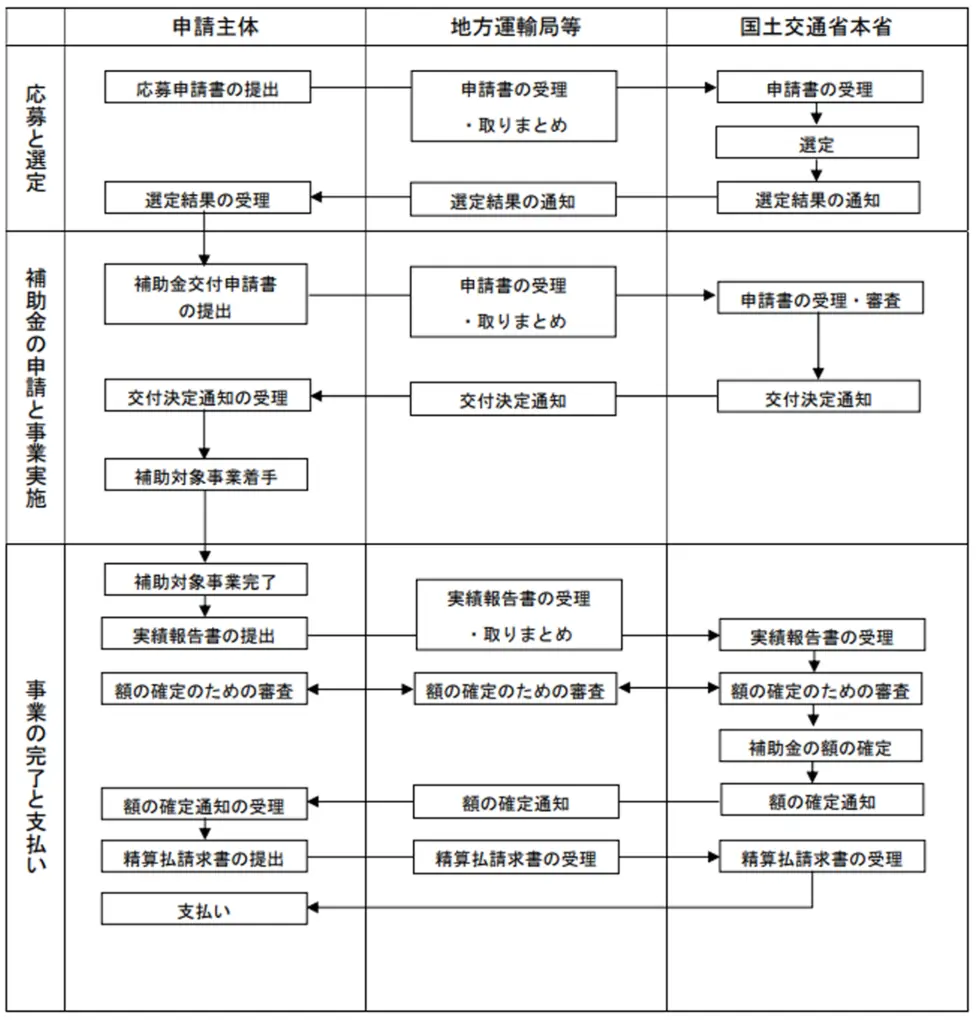

応募手続、交付申請等の事業全体の流れについては「令和7年度 地域輸送資源活用推進事業 公募要領」に以下のような図で説明されています。

省人化・無人化に資する具体策

受付時間の短縮、鍵の受け渡しの利便化、契約・決済の非対面化など、人に依存する工程を減らす方向で企画します。

端末・機器の導入だけでなく、運用フロー(トラブル対応、説明体制、データ管理)まで含めて設計すると審査観点に合致しやすくなります。

「令和7年度 地域輸送資源活用推進事業 公募要領」に記載されている内容

(公募要領より要約) 鍵の無人受け渡し、オンラインでの契約・決済、本人確認の省力化等により、利用者の利便性向上・周遊促進・混雑抑制に資する取組。

参考:令和7年度 地域輸送資源活用推進事業 公募要領(p.5)

事業実施状況の報告と効果把握

本事業は、各地域での成功事例を「モデル」として整理し、ほかの地域にも広げていくこと(横展開)を狙う取り組みです。

採択後は、導入の進み具合や運用の様子、数値の変化などを、資料提出などの形で報告を依頼される場合があり、事業が終わった後も、効果を確かめるためのフォローアップ(実施状況の把握)への協力を求められることがあります。

報告の目的は、地域の移動課題をどう解消できたかを共有し、次の地域での実装に役立てるためです。

以上のことから計画段階から、無理のない範囲で記録・提出の体制(誰が・何を・いつ)を決めておくとスムーズです。

ポイント

- 位置づけ:成功事例を横展開するためのモデル事業

- 採択後:実施状況や取組内容の報告(資料提出 等)

- 終了後:効果把握のためのフォローアップに協力

- 事前準備:記録・提出のルールと担当を決めておく

ありがちな対象外

対象期間外の契約・支払い・検収(※実施期間外の経費は対象外)、他制度との重複補助、法令で義務化された設備の導入、恒久施設や用地取得、コミュニティファンド等への出資金など、公募要領に記載の対象外経費に該当しないよう、早い段階で要件照合を行いましょう。

対象外の例(公募要領より抜粋)

- 法令又は条例等において義務化されている設備等の導入に係る工事費

- 国が助成する他の制度(補助金等)と重複する事業に係る経費

- 恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費

- コミュニティファンド等への初期投資(シードマネー)、出資金

- 親睦会に係る経費

- 振込手数料

- 国の支出基準を上回る謝金費用

- その他、事業と無関係と思われる経費 等

※詳細は「参考:令和7年度 地域輸送資源活用推進事業 公募要領(p.6–7)」をご覧ください。

事例で学ぶ:採択例のポイント

本章では、実際に採択された2社を例に、レンタカー分野で評価されたポイントを読み解きます。

スマートフォンを使って車両の解錠・施錠や権限付与を行う「バーチャルキー」の活用により、カウンターに依存しない貸出プロセスを設計・運用する取り組みが選ばれました。

多言語対応の強化や、交通の結節点から店舗までの移動のわかりやすさ向上など、地域の移動体験を底上げする工夫が中心です。

とくにピーク時の待機列削減やスタッフ工数の抑制、鍵の受け渡し・本人確認の省力化といった具体的な成果につながる設計が評価の鍵になっています。

以下では、各社の狙い・効果・現場での活かし方を整理し、自店舗で応用する際の着眼点をまとめます。

参考:

株式会社イード プレスリリース(2025年6月10日公開)

令和7年度「地域輸送資源活用推進事業」の選定について-国土交通省(2025年6月6日公開)

事例1:株式会社Strive Trading(JCO Rental)

株式会社Strive Trading(ブランド名:JCO Rental)は、レンタカーサービスを運営する事業者です。

2025年6月6日に国土交通省が公表した選定結果において、同社は「地域輸送資源活用推進事業」の採択事業者の一つとして選ばれました。6月10日には株式会社イードのプレスリリースで紹介されています。

後付型スマートロック「バーチャルキー」を活用し、カウンターに依存しない貸出運用や多言語対応の強化、結節点から店舗までの動線の分かりやすさ向上など、地域の移動体験を底上げする取組が評価されています。

今後はピーク時の待機列削減や運営の省力化といった効果の実証にも取り組む計画です。

取り組み概要:

「バーチャルキー」を活用し、スマートフォンアプリで車両の解錠・施錠や利用権限を制御。店舗カウンターに依存しない無人貸出オペレーションを運用・多言語対応の強化も予定。

評価ポイント:

ピーク時の待機列削減、結節点からのアクセスの円滑化、運営の省力化。

現場での活かし方:

スマートロック連携に加えて、本人確認・鍵の受け渡しを含む運用フローを定義し、説明文書・問い合わせ動線・ログ管理まで設計しておくと実装の再現性が高まります。

公式ページ:https://jcorental.com/ja/

事例2:キャンピングカー株式会社(Japan C.R.C.)

キャンピングカー株式会社(Japan C.R.C.)は、キャンピングカーのレンタル事業を展開する企業で、全国規模のネットワークを持つ「Japan C.R.C.」の運営会社です。

2025年6月6日公表の選定結果では、本制度の対象事業の一つとして選定。スマートフォンで解錠・施錠できる「バーチャルキー」を核に、店舗カウンターに依存しない貸出導線の構築や多言語案内の強化を通じ、移動体験の向上と運営の省力化を目指しています。

取り組み概要:

「バーチャルキー」を用いた非対面・多言語対応型の無人レンタルを導入予定。店舗カウンターに依存しない貸出手続きを計画中。

評価ポイント:

出発手続き時間の短縮、運営負荷の低減、利用者の移動体験の向上。

現場での活かし方:

案内体制やデータ管理(取得範囲・保管期間・利用目的)の明確化、パートナーとの役割分担が鍵。

導入後の効果把握(時間短縮・回遊性向上など)を事前に測定可能な形で設計するのがポイントです。

公式ページ: https://camping-car.co.jp/

申請の流れと注意点

申請の準備は、いきなり書類集めを始めるのではなく、まず制度のおおまかな道筋をつかみ、自治体や関係者の役割を決め、根拠になる資料をそろえましょう。

申請の大まかな流れ

手順や締切は年度で変わりますが、考え方としては次の3段階に整理できます。

- 応募と選定

- 補助金の申請と事業実施

- 事業の完了と支払い

※今後の募集や最新情報は公式ページをご確認ください。

申請時の注意

申請でつまずきやすいのは、期日や経費の要件を「だいたい合っている」で進めてしまう点です。

まず、事業の開始日・終了日と契約/納品(検収)/支払いの時期を揃え、書類や記録(契約書・請求書・領収書・検収書など)が必ず残るように運用しましょう。

次に、導入予定の設備・サービスが補助対象か、また対象外経費に当たらないかを最新の公募要領で逐一確認し、迷ったら自治体・事務局へ早めに相談することをおすすめします。

- 対象期間の始期・終期と検収・支払いのタイミングに注意

- 申請対象となる設備・サービスの範囲を最新の公募要領で確認

- 申請予定の設備が対象外経費に該当しないかを最新の公募要領で確認

活用イメージ|チェックイン端末とレンタカー業務用システムの場合

補助金の検討段階で「どんな設備と運用をセットにすると要件に沿った計画になりやすいか」をイメージできるよう、KAFLIX CLOUDのチェックイン端末とレンタカー業務用システム(ERP)「REborn」を例に整理します。

実務で使うことを想定し、①活用イメージ、②導入項目、③対象経費の方向性、④留意点の順で示します。

※あくまで参考例であり、採択を保証するものではありません。店舗規模や地域の課題によって最適解は異なるため、最終判断は最新の公募要領の確認と関係者との協議を前提に行ってください。

KAFLIX CLOUDについて

レンタカー業務用システム(ERP)の開発会社で、レンタカー用のシステムとチェックイン端末を提供しています。

レンタカー事業の運営を支える「REborn」と、窓口業務を省力化するチェックイン端末を自社開発・提供しています。

REbornは予約・貸出・返却・配車・車両管理・精算など日々のオペレーション業務や精算を一元的に取り扱い、データに基づく店舗運営を後押し。チェックイン端末は本人確認や各種手続きを端末上で完結させ、ピーク時の待ち時間やスタッフ負荷の軽減に貢献します。

活用イメージ:

目的:受付の省力化、混み合う時間帯の処理数アップ、スムーズに出発できるようにする。

導入項目:

チェックイン端末(受付プロセス短縮、本人確認の省力化)

REborn(予約・貸出・返却・配車・車両管理・精算を一元的に取り扱うレンタカー業務用システム(ERP))

対象経費イメージ

端末・機器、設置・設定、ソフトウェア改修、システム利用料、外部委託 等(要件適合の範囲)

留意点:

自治体との連携、効果指標の設計、最新公募要領に基づく対象期間・経費の確認は必須です。

注意:

上記は「申請可能な場合がある」という例示です。採択可否は事業設計・地域連携・効果見込み等により判断されます。

まとめ

本制度は、駅や空港から目的地までの移動をなめらかにし、地域にある輸送資源を賢く使う取組を後押しするための仕組みです。

レンタカー事業においては、受付・本人確認・鍵の受け渡し・返却といった工程を見直し、端末やシステムを組み合わせて「人に依存しない運用」へ近づけることが狙いです。

成果につなげるコツは、①地域の課題 → ②講じる対策 → ③どの数値を良くするか(時間短縮/待機列/処理数 など)を一本のストーリーにすること。

申請の道筋は「応募と選定→申請と事業実施→完了と支払い」の三段階で整理すると迷いません。対象者・補助率・上限額、対象期間の始期・終期、対象となる設備・サービスの範囲は年度で変わるため、公開前に必ず最新の公募ページと公募要領を確認が必要になります。

記事内の事例のように、カウンター業務の無人化や本人確認の省力化を「システム・端末・機器+運用」で設計し、自治体ほか関係者と連携して効果の見える化まで描ければ、検討の精度はぐっと高まります。